Muss man sich dafür schämen?

Adobe Stock #50155338 von Evrymmnt

„Alt werden ist nichts für Feiglinge“, so sagt man. Aber muss man sich dafür schämen, wenn alles langsamer geht und man auf Hilfe angewiesen ist?

Die ältere Dame aus der Nachbarschaft geht nie ohne ihren Regenschirm aus dem Haus. Auch bei strahlendem Sonnenschein. Sie geht langsam die Straße entlang – immer chic gekleidet, das silberne Haar hochgesteckt. Doch wenn es regnen würde, böte der Schirm ihr keinen Schutz. Denn ihren Regenschirm hat sie lediglich dabei, um sich beim Gehen zu stützen, sie nutzt ihn als Gehhilfe.

Des Öfteren sieht man alte Leute, die weder Rollator noch Gehstock nutzen – stattdessen gehen sie langsam und unsicheren Schrittes. Von einigen hört man, es sei ihnen unangenehm, öffentlich zu zeigen, dass die Zeiten der körperlichen Stärke und Unversehrtheit vorbei sind. Manche nutzen sogar Walkingstöcke, weil die sportlicher wirken als der gemeine Gehstock. Eine wackelige Angelegenheit!

Aber mal ehrlich: Muss man sich dafür schämen, mit über 80 Jahren eine Gehhilfe zu benötigen? Und muss man sich überhaupt für sein Alter oder körperliche Einschränkungen schämen?

In der Natur werden alte oder verletzte Tiere oft vom Rudel ausgestoßen – schlimmstenfalls werden sie einfach zurückgelassen. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass auch wir Menschen so lange wie möglich so tun, als wären wir nicht auf Hilfe angewiesen. Noch dazu leben wir in einer Gesellschaft, die fortwährend propagiert, wir müssten immer jung, sportlich und stark sein.

In vielen anderen Kulturen hingegen werden alte Menschen sehr verehrt, ihre Lebenserfahrung wird hochgeschätzt und sie werden von den Jüngeren um Rat gefragt. Trotz ihrer Einschränkungen bleiben die Alten in den Familien – mitten im Leben – und werden nicht ausgegrenzt.

Angesichts der immer älter werdenden Gesellschaft erscheint ein Umdenken auch in unserer Kultur durchaus angebracht.

Der ironische Prozess

Adobe Stock #558188069 von Pixelkingdom

Denken Sie jetzt NICHT an einen rosa Elefanten!

Na, haben Sie das geschafft? Es ist paradox, aber wenn wir aufgefordert werden, nicht an einen rosa Elefanten zu denken, ist das nur schwer umsetzbar. Warum ist das so?

Für unser Gehirn sind Negativ-Formulierungen abstrakt, wohingegen Bilder sehr schnell vorstellbar sind. Der rosa Elefant erscheint sofort vor unserem geistigen Auge – und es ist schwierig, dieses Bild wieder aufzulösen, wenn wir aufgefordert werden, nicht an ihn zu denken.

In der Psychologie wird dieses Phänomen als „ironischer Prozess“ bezeichnet. Demnach hat der Versuch, einen Gedanken zu negieren oder zu verdrängen, gegenteilige Auswirkungen: Wir denken umso mehr an das, woran wir nicht denken wollen. Genauso geht es dem Gehirn mit Sätzen wie „Ich will nicht mehr rauchen“ oder „Ich will mich nicht ärgern“. Was hängen bleibt, ist „rauchen und ärgern“.

Diese Erkenntnis können wir für die Kommunikation mit uns selbst und anderen nutzen: indem wir Verneinungen streichen und positiv formulieren. Aus „Das war nicht schlecht“ wird „Das war gut“, aus „Du bist nicht allein“ wird „Ich bin bei Dir“ und aus „Du wirst nicht verlieren“ wird „Du wirst gewinnen.“

Ruhe in Frieden!

Adobe Stock #321877352 von Yuliia

In unserer heutigen Zeit strömen ständig neue Eindrücke auf uns ein. Die digitale Welt scheint ohne Pause zu senden. Täglich gibt es neue Push-Nachrichten, Videos, Posts, News, Blogs, Reels, Stories und dergleichen mehr. Da fragt sich so mancher: „Wer soll das eigentlich alles lesen – geschweige denn verarbeiten oder den vielen Hinweisen und Tipps Handlungen folgen lassen?“

Auch die Geräuschkulisse ist oftmals beachtlich: Straßenlärm, Flugzeuge, rumpelnde Maschinen, Lautsprecherdurchsagen, nervige Radiowerbung oder Verkehrsnachrichten mit bandwurmartigen Durchsagen kilometerlanger Staus. Da wünschen wir uns manchmal nur eines: RUHE bitte!

Der Tod verspricht, ruhig zu sein. Aber gibt es die Ruhe tatsächlich erst im Grab? Oder können wir vor unserem Ableben damit anfangen, für etwas mehr Ruhe zu sorgen? „Digital Detox“ heißt es neudeutsch, wenn wir versuchen, bewusst offline zu gehen. Die digitale Welt einfach mal für ein paar Stunden abschalten, nicht ständig auf das Handy schauen – das ging doch früher auch, oder? Das Radio hat ebenfalls einen Ausschalter, und viele Medien können wir ruhig mal ungenutzt lassen: eine Zeit lang nichts streamen, downloaden oder weiterleiten. Sehr wahrscheinlich verpassen wir dadurch nichts Lebenswichtiges. Aber ganz bestimmt passiert so einiges mit uns in der Stille, wenn wir sie zulassen und genießen.

„Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden“, so sagte es schon Friedrich Nietzsche – und er hat es nicht gepostet.

Was ich Dir zu Weihnachten wünsche?

Adobe Stock #283244646 von Igishevamaria

Zeit für Lachen

Zeit zum Denken

Zeit für die anderen

nicht nur um zu schenken

Zeit für Stille

Zeit für Gefühl

Zeit für Nähe

und Ruhe im Gewühl

Zeit für Musik

Zeit für Kerzen

Zeit für Leben

mit liebendem Herzen

(Verfasser unbekannt)

Heute schon „zurückgeknurrt“?

Adobe Stock #16036047 von Willee Cole

In einem fernen Land, hoch oben auf einem Berg steht der Tempel mit den tausend Spiegeln. Er funkelt im Sonnenlicht und ist schon weit aus der Ferne zu erblicken.

Eines Tages läuft ein streunender Hund den Berg hinauf und betritt den Tempel. Als er in den Saal mit den tausend Spiegeln kommt, sieht er sein Spiegelbild wie tausend Hunde vor ihm stehen. Er erschrickt furchtbar und hat große Angst. Also fängt er an zu knurren, sträubt das Fell und fletscht die Zähne. Und tausend Hunde knurren zurück, sträuben das Fell und fletschen die Zähne. Entsetzt rennt er aus dem Tempel. Für ihn besteht die Welt von nun an aus gefährlichen, knurrenden Hunden, vor denen er Angst hat.

Einige Tage später kommt ein anderer Hund des Weges und läuft in den Tempel. Als er in den Spiegeln die tausend Hunde sieht, freut er sich über so viele Spielkameraden. Er blickt freundlich und voller Neugierde schwanzwedelnd in den Spiegel. Und tausend Hunde schauen freundlich und voller Neugierde schwanzwedelnd zurück. Beim Verlassen des Tempels ist er davon überzeugt: Die ganze Welt besteht aus freundlichen Hunden, die mit ihm spielen wollen.

Diese Geschichte hält uns ebenso den Spiegel vor. Wie begegnen wir anderen Menschen? Sind wir fröhlich und aufgeschlossen – oder ängstlich und im Verteidigungsmodus? Das, was wir senden, bekommen wir in den meisten Fällen zurück. Unsere eigene Stimmung wirkt sich immer auf andere Menschen aus. Und wie ist das heute: Lächeln oder knurren wir?

Der letzte Tanz

Adobe Stock #524231653 von primipil

Die moderne Bestattungskultur entwickelt sich immer weiter und es entsteht viel kreativer Spielraum für sehr individuelle Abschiede. Die Trauerfeier nach der Persönlichkeit des verstorbenen Menschen auszurichten, auf Hobbys oder Interessen einzugehen und diese darzustellen, ist schon seit längerer Zeit ein Trend. Denn vor allem dadurch bekommt die Feier einen ganz eigenen Charakter.

Bei fast jeder Abschiedsfeier gibt es eine Trauerrede, in der Redner oder Rednerin das Leben Revue passieren lässt und wichtige Stationen des Lebensweges beleuchtet. Gleiches lässt sich jedoch auch von einer Tänzerin oder einem Tänzer in einem Trauertanz zum Ausdruck bringen.

Gerade dann, wenn wir uns sprachlos fühlen, wenn die Trauer uns lähmt, dann kann Tanz eine wunderschöne und befreiende Möglichkeit sein, Gefühle auszudrücken. Es entsteht eine ungewöhnliche Zeremonie: Mit dem Tanz werden Geschichten erzählt, die mit Worten so nicht möglich wären. Denn das Leben ist Bewegung und wir spüren Emotionen immer körperlich – genau das zeigt der Tanz.

In einem intensiven Gespräch lernen die Trauertänzerin oder der Trauertänzer die Hinterbliebenen kennen und lassen sich die Lebensgeschichte der verstorbenen Person erzählen. So entsteht eine ganz eigene Choreografie und es wird ein Raum für das körperliche Mitfühlen geschaffen, in dem Schmerz und Verlust verarbeitet werden können.

Die Affen und der Mond

Adobe Stock #3836958 von PictureArt

Es begab sich zu einer längst vergangenen Zeit, da lebte eine Horde wilder Affen im Wald. Eines Tages beim Herumtoben sahen sie das Spiegelbild des Mondes in einem Brunnen. Da staunten sie sehr, und der Anführer der Affenbande sprach: „Seht nur, Brüder, der Mond ist in den Brunnen gefallen! Wir müssen ihn wieder herausholen, sonst ist die Welt von nun an ohne Mond.“

Die Affen glaubten ihrem Anführer sofort, denn sie blickten nur ins Wasser und schauten nicht zum Himmel. Hals über Kopf wollten sie den Mond retten, und einer von ihnen rief: „Wir halten uns an diesem Baum fest und bilden eine Kette bis zum Brunnen. So werden wir den Mond aus dem Wasser herausziehen können!“

Gesagt, getan: Der erste Affe ergriff einen Ast des Baumes, der zweite Affe klammerte sich an den ersten Affen und der nächste wiederum an den zweiten. So ging es weiter fort. Doch unter dem wachsenden Gewicht der Affenkette bog sich der Ast des Baumes und knirschte. Die Affen klammerten sich stärker aneinander, doch alles begann zu schwanken – schließlich berührte der unterste Affe die Wasseroberfläche: Sofort löste sich das Spiegelbild des Mondes in vielen kleinen Wellen auf – der Ast brach und alle Affen stürzten in den tiefen Brunnen.

Da sprach eine Gottheit: „Wenn die Menschen blind einem närrischen Anführer folgen, so gehen sie alle dem Untergang entgegen, so wie Affen, die den Mond aus einem Brunnen holen wollen.“

(überliefert nach einer tibetischen Fabel)

Von der Zeit

Adobe Stock # 621433454 von Joseph Maniquet

Mein Haus sagte zu mir:

„Verlass mich nicht, denn hier wohnt deine Vergangenheit.“

Und die Straße sagte zu mir:

„Komm und folge mir, denn ich bin deine Zukunft.“

Und ich sage zu beiden, zu meinem Haus und zu der Straße:

„Ich habe weder Vergangenheit, noch habe ich Zukunft. Wenn ich hierbleibe, ist ein Gehen in meinem Verweilen; und wenn ich gehe, ist ein Verweilen in meinem Gang.

Nur Liebe und Tod ändern die Dinge.“

(Khalil Gibran)

Die Kunst des Entrümpelns

Adobe Stock # 319281033 von Animaflora PicsStock

Im Laufe der Jahre sammelt sich so einiges an. Ob Geschirr, Bücher, Briefe, Kleidung oder Nippes – die meisten Dinge heben wir auf, weil wir sie irgendwann noch mal gebrauchen könnten oder weil es Erinnerungsstücke sind.

Aber das fortwährende Ansammeln von Gegenständen kann auch belasten und sprengt irgendwann die räumlichen Kapazitäten. Man sagt, die Wohnung sei ein Spiegelbild der Seele. Wenn Unordnung in den Wohnräumen vorherrscht, dann sind wir auch innerlich nicht aufgeräumt.

Früher oder später kommt fast jeder in die Situation, einen Hausstand komplett auflösen zu müssen. Nämlich dann, wenn ein Angehöriger in eine Pflegeeinrichtung umzieht oder verstirbt. Nun stellt sich endgültig die Frage: „Was behalten wir und was kann weg?“

Nach Marie Kondo, einer bekannten Ordnungsberaterin, erfolgt das Ausmisten nach Kategorien in festgelegter Reihenfolge. Erst zum Schluss geht es an die Dinge, zu denen wir eine emotionale Bindung haben, denn hier fällt der Abschied besonders schwer.

1. Kleidung

2. Bücher

3. Unterlagen und Papiere

4. Kleinkram (wie Elektrogeräte, Accessoires, CDs, Badezimmerartikel)

5. Erinnerungsstücke (wie Fotos, Briefe, Schmuck, persönliche Erinnerungen)

Es gibt dabei nur ein Auswahlkriterium: Wenn wir einen Gegenstand in die Hände nehmen, macht er uns glücklich, oder nicht? Was uns nicht glücklich macht, kommt weg ¬– und zwar rigoros. Diese Dinge geben wir möglichst als Spenden an wohltätige Organisationen. Eine gute Tat und neuer Freiraum – beides wird uns entlasten.

Wie weit fällt der Apfel?

Foto: AdobeStock #189048648 von Nitr

Ob Augenfarbe, Körperbau, Intelligenz oder Musikalität – Äußerlichkeiten, Eigenschaften und Talente sind stark von unserem Erbgut abhängig. Aber ist das, was uns ausmacht, tatsächlich nur eine Frage der DNA?

Der Augustinermönch Gregor Johann Mendel entdeckte im Jahre 1865 erste Mechanismen der Vererbung. Er kreuzte Erbsenpflanzen miteinander und fand heraus, dass physische Merkmale nach bestimmten Regeln an die Tochterpflanzen weitergegeben wurden.

Insgesamt sind es gut 30.000 Gene, die wir in uns tragen. Wobei ein Mensch immer nur die Hälfte seiner DNA an seine Kinder weitergeben kann. Das bedeutet, dass wir von jedem Elternteil 50 Prozent unserer Gene erhalten. Unsere Eltern wiederum haben ihr Erbgut zu je 50 Prozent von ihren Eltern, unseren Großeltern, erhalten.

Die Körpergröße ist beispielsweise zu 80 Prozent genetisch festgelegt. Weitere äußere Merkmale wie Gesichtsform, Augen- und Haarfarbe, ob wir eine gerade oder krumme Nase haben – aber auch Blutgruppe, Immunsystem, Stoffwechsel und vieles mehr: All diese Faktoren werden durch die Gene mitbestimmt. Ebenso können wir uns für unsere Intelligenz sowie besondere Begabungen und Talente zu einem Teil bei unseren Vorfahren bedanken.

Und wie entstehen Charakter und Persönlichkeit eines Menschen? Werden diese auch durch die DNA bestimmt oder formen sie sich im Laufe des Lebens? Wissenschaftler fanden heraus, dass die Entwicklung der Persönlichkeit im Kindergartenalter beginnt. Sie wird zu einem Teil aus den vorhandenen Genen und zum anderen Teil von der Umwelt geprägt. Die Neigung zu Ängstlichkeit, Aggressivität oder Temperament ist uns also in gewissem Maße mit in die Wiege gelegt worden. Jedoch ist die Ausprägung abhängig von Erziehung, Bildung und sozialem Umfeld.

Ein schöner Gedanke am Schluss: Was bleibt uns also von unseren Vorfahren, unseren Großeltern und Eltern, nach deren Tod? Vielleicht die krumme Nase oder dass wir ganz gut Gitarre spielen können. Dadurch leben sie in uns weiter fort.

Wunsch

Foto: AdobeStock #107705443 von fotomarekka

Im Mai möcht’ ich einst sterben, wo ich geboren bin;

In einer stillen Mainacht tragt mich zum Grabe hin.

Wenn golden schaut die Sonne mir in das Kämmerlein

Und vor dem letzten Scheiden mich hüllt in ihren Schein;

Wenn mir die blauen Blümlein noch einmal nicken zu,

Eh’ sie die Äuglein schließen und gehen zu kurzer Ruh’;

Wenn durch das offene Fenster das Abendwehen dringt,

Und von dem Fliederbaume der Vöglein Lied verklingt.

Nicht möcht’ ich einstmals sterben zu kalter Winterszeit,

Wenn raue Winde sausen, die Erde ist beschneit.

Im Mai möcht’ ich einst sterben, wo ich geboren bin;

In einer stillen Mainacht tragt mich zum Grabe hin.

(Autor Unbekannt)

Wie wahr ist unsere Wahrnehmung?

Foto: AdobeStock #287825801 von murgvi

So, wie wir die Welt betrachten, scheint sie zu sein. Wir sehen, hören, schmecken, riechen und tasten mit unseren 5 Sinnen, die uns zur Verfügung stehen. Sie bestimmen für uns, was wir für „wahr“ halten. Wie interessant wäre es, diese Wahrnehmung auszuweiten und zu verfeinern?

Warum ist es zum Beispiel für uns Menschen so schwierig, eine Fliege zu fangen? Eine Stubenfliege sieht mit ihren Facettenaugen viel schneller als der Mensch. Sie bestehen aus tausenden von sechseckigen Einzelaugen und ermöglichen der Fliege einen Rundumblick, während wir Menschen nur ein sehr begrenztes Gesichtsfeld haben. Die Fliege lacht sich vermutlich kaputt, wenn wir versuchen, sie zu fangen, denn aus ihrer Sicht bewegen wir uns extrem langsam, so wie in Zeitlupe.

Das Gehör von Hunden und Katzen ist viel besser, als das von uns Menschen. Eine Katze hört eine Maus schon aus 20 Metern Entfernung – ihr Gehör ist doppelt so gut wie unseres. Wale und Delfine orientieren sich durch Ultraschall. Je länger ein von ihnen ausgesendetes Schallsignal braucht, bis es wieder zurückkehrt, desto weiter ist das Objekt entfernt. Elefanten senden extrem tiefe Töne mit ihrem Rüssel aus. Der sogenannte „Infraschall“ ist für uns nicht wahrnehmbar. Die Vibrationen am Boden können Elefanten mit den Füßen aus mehr als 10 km Entfernung wahrnehmen und sich dadurch verständigen. Meeresschildkröten schwimmen tausende von Kilometern bis zu den Stränden ihrer Geburt zurück. Sie navigieren ganz einfach mithilfe des Magnetfeldes der Erde! Und Bienen finden genau die Blumen, die besonders viel Nektar und Pollen haben, weil sie das UV-Licht wahrnehmen, das von den Blüten absorbiert wird.

All das ist für uns Menschen nicht möglich – zumindest nicht ohne Hilfsmittel oder Geräte. Diese wenigen Beispiele zeigen, dass unsere Wahrnehmung nicht alles ist. Die Welt, so wie wir sie erkennen, ist nicht die reale Welt. Und die ganze Wahrheit ist und bleibt ein Rätsel.

Der Mann im Mond

Foto: AdobeStock #314944538 von Alexander Ozerov

La-Le-Lu, nur der Mann im Mond schaut zu …“ – das bekannte Gutenachtlied beruhigt und sorgt für einen guten Schlaf.

Aber wenn der Vollmond hell am Himmel steht, haben so manche ihre Schwierigkeiten mit der guten Nacht. Dass der Mond einen großen Einfluss auf viele zyklische Prozesse hat, ist hinreichend bekannt. Die wechselnden Mondphasen bestimmen die Gezeiten und den Rhythmus zahlreicher Lebewesen. Doch der Zusammenhang zwischen Mond und menschlichem Schlaf galt jahrelang als umstritten und nicht bewiesen.

Nun gibt es die Bestätigung, denn eine Studie der University of Washington in Seattle kommt zu folgendem Ergebnis: „Wir sehen eine klare Modulation des Schlafes durch den Mond, mit späterem Einschlafen und kürzerer Schlafdauer in den Tagen vor einem Vollmond.“ Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um eine angeborene Verhaltensanpassung handelt. Unsere Vorfahren, die noch nicht über künstliches Licht verfügten, nutzten die Helligkeit der Vollmondnächte für ihre Aktivitäten. An den Tagen vor Vollmond sollte man daher früher ins Bett gehen, um für Ruhe und erholsamen Schlaf zu sorgen.

Vollmondnächte in 2023

6. April / 5. Mai / 4. Juni / 3. Juli / 1. August / 31. August / 29. September / 28. Oktober / 27. November / 27. Dezember

Wer ist hier der Regisseur?

Foto: AdobeStock #65802744 von artefacti

Jeden Tag schwirren ungefähr 60.000 Gedanken durch unseren Kopf, wobei 90 Prozent davon sich ständig wiederholen. Wir denken also immer wieder das Gleiche und es fühlt sich manchmal an, als würden unsere Gedanken sich im Kreis drehen. Im Alltag passiert dies wie von selbst, denn unser Geist schaltet einfach auf „Autopilot“ um. Wir denken, bewerten, erwarten, planen – ohne unser bewusstes Zutun, ganz automatisch. Im täglichen Leben ist das oft ganz praktisch, aber es lohnt sich auch, genauer hinzusehen: Was ist da los im Kopf und wer ist eigentlich der Pilot – oder besser der Regisseur?

Zu beobachten, was wir denken, ist dabei eine gute Übung. Nach dem Motto: „Ist ja interessant, wo kommt dieser Gedanke denn jetzt her? Seit wann denke ich ihn schon? Möchte ich diesen Gedanken weiterverfolgen – oder lieber nicht?“

So können wir uns bewusst für oder gegen einen Gedanken entscheiden und den Autopiloten zeitweise ausschalten. Wir nehmen wieder auf dem Regiestuhl Platz und können die Kraft der eigenen Gedanken sinnvoller und gezielter nutzen, denn:

„Wir sind, was wir denken.

Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken.

Mit unseren Gedanken formen wir die Welt.“

(Buddha)

Die Seele ist wie der Wind

Foto: AdobeStock #168468638 von zolotareva_elina

Die Seele ist wie der Wind,

der über die Kräuter weht,

wie der Tau,

der über die Wiesen sich legt,

wie die Regenluft,

die wachsen macht.

Desgleichen ströme der Mensch

ein Wohlwollen aus auf alle,

die da Sehnsucht tragen.

Ein Wind sei er,

der den Elenden hilft,

ein Tau,

der die Verlassenen tröstet.

Er sei wie die Regenluft,

die die Ermatteten aufrichtet

und sie mit Liebe erfüllt wie Hungernde.

Hildegard von Bingen

Warum ist die Banane …?

Foto: AdobeStock #484908712 von fotoforfun

Die Frage nach dem „Warum“ beschäftigt die Menschheit seit jeher – und das beginnt schon im Kindesalter.

Mit ungefähr 2 bis 3 Jahren fangen Kleinkinder an, W-Fragen zu stellen: Wieso, weshalb, warum? Warum ist der Mann so dick? Warum ist der Himmel blau? Warum ist die Banane krumm? Mit ihren vielen Fragen versuchen die Kleinen zu verstehen, warum die Dinge so sind und warum sie passieren. Der Auslöser dafür ist neben der kindlichen Neugierde auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Durch die Antworten wird das Unbekannte erklärt und vertraut gemacht.

Auch Erwachsene stellen häufig die „Warum-Frage“. Besonders in schwierigen Lebenssituationen neigen Menschen dazu, sich selbst zu fragen, warum etwas so passieren musste. „Warum gerade ich?“ Es ist die wohl häufigste Frage nach einem Trauerfall, vor allem wenn der Tod plötzlich und unerwartet eintrat. „Warum musste mein Mann so früh sterben?“ Wenn wir keine Antworten finden, sind wir verunsichert, das Leben erscheint unberechenbar oder auch ungerecht.

Andererseits fragen wir uns nur selten nach dem „Warum“, wenn schöne Dinge geschehen. „Warum habe ich dieses große Glück gehabt?“ Wir hinterfragen auch keine Tatsachen, die wir als selbstverständlich ansehen – zum Beispiel, dass wir in Frieden und Wohlstand leben. „Warum wurde ich in Deutschland geboren und nicht im Südsudan?“ Dabei sind genau diese Fragen ein Schlüssel zu mehr Demut und Dankbarkeit im Leben.

Sein oder Haben?

Foto: AdobeStock #63906614 von Maksim Shebeko

„Wie alt bist Du?“, fragen wir, wenn wir wissen möchten, wie lange jemand schon auf der Erde weilt.

Interessant ist dabei die Auswahl des Verbs. Wir fragen nach dem „Sein“. In vielen anderen Sprachen hingegen wird nach dem „Haben“ gefragt.

Auf Französisch heißt es Quel âge as-tu? Auf Spanisch ¿Cuántos años tienes? In Italien fragt man Quanti anni hai? Und auf Portugiesisch Quantos anos tens? Wörtlich übersetzt heißt das in all diesen Sprachen: „Wie viele Jahre hast Du?“

Irgendwie klingt es positiver, wenn man Jahre angesammelt hat, als wenn man einfach nur alt ist. Auch die Natur zählt: Das Alter von Bäumen wird anhand der Jahresringe bestimmt. Wenn der Baum 157 Ringe zählt, dann hat er auch 157 Jahre gelebt. Also: Er hat Jahre und ist nicht alt!

Wir sollten es so sehen: Jedes Lebensjahr ist gleichzeitig auch ein Bonusjahr. Denn manche Menschen sterben früh – viel zu früh. Einige schon bei der Geburt oder kurz danach, andere werden in den besten Jahren mitten aus dem Leben gerissen. Deswegen sollten wir immer dankbar sein, wenn wir Jahre sammeln und zählen dürfen.

Abschied – der kleine Bruder vom Tod

Foto: AdobeStock #177676027 von parallel_dream

Ein französisches Sprichwort sagt: „Abschied nehmen bedeutet immer ein wenig sterben.“ Das können viele Menschen nachempfinden. Das Leben erscheint wie eine Aneinanderreihung von Momenten, Phasen und Abschnitten. Immer wieder müssen wir eine Sache gehen lassen und verabschieden, damit die nächste kommen kann. Wenn ein Lebensabschnitt endet, sei es Schule, Ausbildung oder Studium, dann trennen sich auch die Wege von Freunden und Wegbegleitern. Wir sagen Lebewohl und sind traurig beim Abschied, denken wehmütig zurück an die gemeinsamen Erlebnisse und möchten diese nicht missen. Und doch wartet schon etwas Neues auf uns, wenn wir den nächsten Abschnitt beginnen. Besonders einschneidend und schmerzhaft ist das Ende einer Partnerschaft, Freundschaft oder Ehe. Je intensiver und stärker die Bindung war, desto trauriger ist der Abschied. Gleichwohl wir mitten im Leben stehen, fühlt es sich an, als würde etwas in uns sterben. Doch wenn wir etwas beenden, birgt dies immer die Chance für einen Neuanfang. Wir vergessen das in dem Moment der Trauer, denn es ist zu früh. Hoffnungsvolle Gedanken an die Zukunft können noch keinen Raum finden. Es scheint, als müssten wir viele kleine Tode sterben. Pragmatisch betrachtet können wir also unser ganzes Leben lang den Tod üben – aber auch immer wieder den Neuanfang, selbst wenn wir nicht an Wiedergeburt glauben.

Wer zuletzt lacht, lacht am besten!

Foto: Imgur

Wer zuletzt lacht, lacht am besten!

Friedhöfe haben eine interessante Wirkung auf die Menschen. Die direkte Konfrontation mit der Endlichkeit kann emotional, aber auch faszinierend sein. Der Gang über einen Friedhof ist wie eine Zeitreise, und genügend Auswahl ist vorhanden – in Deutschland zählen wir rund 32.000 Friedhöfe. Dabei wird schnell klar: Grab ist nicht gleich Grab, es gibt viel zu entdecken. Schließlich ist die letzte Ruhestätte eine sehr individuelle Sache. Was sich zunächst nicht vermuten lässt: Auf dem Friedhof kann es dadurch auch mal amüsant sein!

Flotte Sprüche und schwarzer Humor

Manch einem Verstorbenen war es offensichtlich ein Anliegen, uns beim Besuch seiner Grabstätte zum Schmunzeln zu bringen. Was für eine nette Geste! Humor macht eben vieles leichter, gerade wenn es um das Unvermeidliche geht.

Sehr schön ist es, wenn Menschen bis zuletzt höflich bleiben. Mit der Grabinschrift: „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe?“ ist dies sehr gelungen. Andere punkten mit Wortspielereien: „Nur tiefergelegt“ oder „Früher Router, jetzt ruht er.“ Aber auch Enttäuschung über das bescheidene Grab kann zum Ausdruck kommen: „I was hoping for a pyramid“ (Ich hatte auf eine Pyramide gehofft) steht auf einem schlichten Grabstein.

Selbst Bestatter sind nur Menschen und sterben eines Tages. Einer von ihnen wird daraufhin etwas schadenfroh verabschiedet: „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt endlich selbst hinein.“ Etwas gehässig reimte dieser Verblichene auf seiner Grabinschrift: „Hier ruhen meine Gebeine, ich wollt‘, es wären Deine.“

Sich einen Reim auf den Tod zu machen, erfreut sich stets großer Beliebtheit – was folgendes Beispiel augenzwinkernd zeigt: „Hier liegt begraben unser Organist. Warum? Weil er gestorben ist. Er lobte Gott zu allen Stunden. Der Stein ist oben und er liegt unten.“

Und zu guter Letzt: Auch bei Grabsteinen ist Vorsorge möglich! Ein Influencer hat sich bereits für das Jahr 2064 seinen Grabstein meißeln lassen: „672 Twitter Follower, 1.673 Clubcard Punkte, 60.590.000 konsumierte Kalorien, 92% positive Ebay-Bewertungen, 184 Tinder-Matches und 76.928 Jogging-Kilometer.“ Mit diesen Highscores nimmt er die Gesellschaft der Superlative und Tracking-Apps auf die Schippe.

Immer wieder

Foto: AdobeStock #327779354 von ratpack223

Der Winter ging, der Sommer kam.

Er bringt aufs Neue wieder

Den vielbeliebten Wunderkram

Der Blumen und der Lieder.

Wie das so wechselt Jahr um Jahr

Betracht ich fast mit Sorgen.

Was lebte, starb, was ist, es war

Und heute wird zu morgen.

Stets muss die Bildnerin Natur

Den alten Ton benützen

In Haus und Garten, Wald und Flur

Zu ihren neuen Skizzen.

(Wilhelm Busch)

Jenseits des Denkens

Foto: AdobeStock # 201893096 von serkat Photography

Jeden Tag planen, organisieren, terminieren wir unseren Alltag. Eine lange Liste von Aufgaben wartet auf uns, einige Dinge sind bereits überfällig. Wir stehen vor Herausforderungen im Job, der Haushalt muss organisiert werden, die Kinder brauchen uns, was soll es zu essen geben? – und schließlich steht der Grillabend mit Freunden am nächsten Wochenende an.

Der positive Aspekt daran: Durch die vielen Anforderungen spüren wir, dass wir gebraucht werden. Sei es beruflich, im gesellschaftlichen Gefüge oder in der Familie. Wir Menschen möchten eingebunden sein, dazugehören und unseren Teil beitragen.

Aber durch die Komplexität der Aufgabenstellungen arbeitet unser Verstand ständig auf Hochtouren: sortiert, bewertet, setzt Prioritäten, ordnet neu. So kommt es, dass wir fortwährend mit Denken beschäftigt sind. Nun ist es wichtig, anzuhalten – und zumindest zeitweise aus dem Gedankenkarussell auszusteigen.

Der chinesische Philosoph Laotse wusste bereits im 6. Jahrhundert vor Christi:

„Wer innehält, erhält innen Halt.“

Wenn wir die „Stopp-Taste“ drücken und innehalten, können wir jenseits des Denkens so vieles entdecken: Freude, Schönheit, Genuss, Kreativität und Liebe! Indem wir atmen und spüren – ob beim Sonnenaufgang auf dem Berggipfel oder als kurze Pause am Schreibtisch –, stärken wir uns innerlich und kommen zur Ruhe.

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte

Foto: AdobeStock #454967142 von amorn

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte.

Ich würde versuchen, das nächste Mal mehr Fehler zu machen.

Ich würde mich entspannen.

Ich würde lockerer sein.

Ich würde alberner sein, als ich es auf dieser Reise war.

Ich kenne nur sehr wenige Dinge, die ich ernst nehmen würde.

Ich würde weniger gesundheitsbewusst sein.

Ich würde mehr Chancen ergreifen.

Ich würde mehr verreisen.

Ich würde mehr Berge besteigen, in Flüssen schwimmen und mehr Sonnenuntergänge sehen.

Ich würde mehr Energie verbrauchen und mehr Eis essen, dafür weniger Bohnen.

Ich würde aktuelle Probleme haben und weniger imaginäre.

Sehen Sie, ich bin einer dieser Menschen, die vernünftig leben, Stunde für Stunde und Tag für Tag.

Oh, ich hatte meine Augenblicke. Und wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich mehr Augenblicke haben – tatsächlich möchte ich nichts anderes. Nur die Momente, einer nach dem anderen, anstatt immer gedanklich so viele Jahre vorauszueilen.

Ich war einer dieser Menschen, die nirgendwo ohne Thermometer, Wärmflasche, Regenmantel und Regenschirm hingehen.

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich mehr herumkommen, viele Dinge tun und mit leichterem Gepäck reisen, als ich es getan habe.

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich im Frühling eher anfangen, barfuß zu laufen und im Herbst später damit aufhören. Ich würde öfter die Schule schwänzen. Ich würde nicht so gute Noten schreiben, außer es geschieht durch Zufall. Ich würde mehr Karussell fahren. Ich würde mehr Gänseblümchen pflücken.

(Nadine Stair aus Louisville/Kentucky im Alter von 85 Jahren)

Unbeschwert? Nicht ganz leicht!

Foto: AdobeStock #279461657 von Daniel

Die Sorglosigkeit der Kindheit verblasst im Laufe des Lebens. Leider! Einfach in den Tag hineinleben, immer in spielerischer Absicht, im gegenwärtigen Moment sein und eigentlich nur darüber nachdenken, was als Nächstes Spaß bringen könnte. Später in der Jugendzeit dieses Gefühl von „Mir kann doch sowieso nichts passieren“ – unverwundbar, unbesiegbar, ewig jung und stark.

Die meisten von uns machen im Laufe des Lebens die Erfahrung, dass wir leider nicht unbesiegbar, sondern im Gegenteil sehr verletzlich sind. Sei es durch das Schwinden der eigenen Kraft infolge des Älterwerdens oder aufgrund schmerzhafter Verluste durch den Tod geliebter Menschen.

Auch die aktuelle weltpolitische Lage oder die veränderten Lebensbedingungen aufgrund der Pandemie lassen wenig Raum für Unbeschwertheit.

Und doch versteckt sich die Sorglosigkeit der Kindheit irgendwo in uns. Sie ist noch da und es ist wichtig, die Momente der Leichtigkeit zumindest hin und wieder zu erspüren. Unbeschwertheit finden wir in der Gedankenlosigkeit – wenn wir für kurze Augenblicke den Verstand abstellen und mehr ins Spüren kommen. Das gelingt vielen Menschen besonders gut in der Natur.

Ein einzelnes Rotkehlchen sitzt im Baum und singt geradezu inbrünstig. Ein gelassen wirkender Käfer klettert unbeirrt durch die Grashalme. Zwei Eichhörnchen springen wie Artisten durch die Bäume, rasend schnell und unglaublich geschickt. Und eine dicke Hummel – man möchte meinen, ihr Körperbau sei zum Fliegen ungeeignet – torkelt fröhlich von Blüte zu Blüte.

Es scheint egal, was passiert in der Welt – die Natur macht einfach weiter. Und das lautstarke Zwitschern der Vögel am Morgen – manchmal wirkt es wie zum Trotz!

Frieden

Foto: AdobeStock #317248189 von sakepaint

Die Bedeutung von Frieden wird uns aktuell sehr bewusst. Ebenso die Wertschätzung, die wir diesem Zustand entgegenbringen sollten, weil er leider nicht selbstverständlich ist. Was genau ist Frieden und wie kann man ihn erreichen?

So viel ist klar: Frieden ist mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Mehr als ein Waffenstillstand und viel mehr als ein schwelender Konflikt, den wir als „kalten Krieg“ bezeichnen.

In der griechischen Mythologie steht die Göttin „Eirene“ für den Frieden. Sie ist Tochter des Zeus und Schwester von Eunomia und Dike. Eunomia verkörpert die gesetzliche Ordnung, wobei Dike für die Gerechtigkeit steht. Die Mythologie zeigt uns, dass Frieden nur möglich ist, wenn Recht und Ordnung herrschen.

In der römischen Mythologie hingegen verkörpert die Göttin Pax den Frieden. Sie war während der Herrschaft von Kaiser Augustus die Patronin für sein Programm „Pax Romana“. Frieden war das Ergebnis von Verhandlungen – besiegelt durch einen Vertrag.

Demzufolge kann Frieden nur entstehen, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Die verschiedenen Positionen müssen geklärt und eine Übereinkunft gefunden werden. Bestenfalls kann so ein Weg gefunden werden, mit dem alle gut leben können.

Was wir für die weltpolitische Lage erhoffen, können wir selbst jederzeit praktizieren und üben. Beginnen wir bei den kleinsten Zellen unserer Gesellschaft: Beziehungen, Freundschaften und das familiäre Miteinander. Wenn wir Konflikte im Gespräch lösen, aufeinander zugehen und Kompromisse finden, dann sorgen wir für Frieden.

Frühling

Foto: AdobeStock #93845674 von bilderstoeckchen

Wie soll mein Herz den Frühling überstehn,

wenn sonnentrunken wieder rings auf Erden

die Knospe schwillt in ahnungsvollem Werden

und tausend Wünsche durch die Täler gehn ...

Wie soll mein Herz den Frühling überstehn!

Den Frühling, den auch du so sehr geliebt,

wenn, wo ein Herz um deines fast vergangen,

zwei Augen leuchtend groß an dir gehangen,

ein Lippenpaar, das immer gibt und gibt.

Wie hat dein Herz den Frühling dann geliebt! -

Und wieder wird's von Tal zu Tale wehn,

dieselbe liebeselge Frühlingsfeier,

dann stehn die Birken keusch im Hochzeitsschleier,

und durch die Nächte wird ein Flüstern gehn -

Wie soll mein Herz den Frühling überstehn!

(Ilse von Stach)

Erinnern oder Vergessen?

Foto: AdobeStock # 93398716 von Halfpoint

Der erste Kuss, Verliebtsein, die Hochzeit, die Geburt des Kindes, aber auch Schicksalsschläge, Verluste und Momente der Trauer – an die emotionalen Ereignisse im Leben erinnern wir uns besonders.

Unsere Erinnerungen werden durch die Verknüpfung von Nervenzellen geschaffen. Jede einzelne Zelle verfügt über ungefähr 10.000 winzige Verästelungen, die Synapsen. Dort befinden sich die Speichereinheiten für Informationen.

Unser Gedächtnis liebt Neues und Interessantes

Wenn etwas unsere Aufmerksamkeit beansprucht hat, dann bleibt es in unserem Gedächtnis. Deswegen müssen wir uns konzentrieren, wenn wir beispielsweise Vokabeln lernen wollen. Das Gehirn speichert diese etwa 20 Minuten lang im Kurzzeitgedächtnis. Danach werden die neuronalen Verknüpfungen wieder gelöscht. Erst wenn wir die Vokabeln mehrfach wiederholen, geht die Information ins Langzeitgedächtnis über. Durch die Ausschüttung bestimmter Proteine werden die genutzten Synapsen dauerhaft verändert.

Vergessen ist wichtig.

Unser Gehirn ist also ständig aktiv und damit beschäftigt, Informationen zu verarbeiten und abzuspeichern. Dabei muss es unentwegt aussortieren: Wenn ein Ereignis sich als belanglos herausstellt, vergessen wir es wieder. Das Vergessen wird häufig negativ bewertet, dabei fungiert es als wichtiger Filtermechanismus, damit das Gehirn nicht überlastet wird.

Auch wenn wir eine Information längere Zeit nicht abrufen, wird sie nach und nach verschwinden. Die neuronalen Verknüpfungen werden immer schwächer, bis sie irgendwann ganz getrennt werden. Diesen Effekt können wir uns zunutze machen: Wenn wir uns mit unangenehmen Erinnerungen wenig oder gar nicht mehr beschäftigen, verblassen sie.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Füttern wir unser Gehirn mit interessanten Inhalten, bleibt es wach und aktiv. Ein Ausflug an einen unbekannten Ort, das Auswendiglernen eines Gedichts oder eines Songtexts, das Erlernen einer Fremdsprache oder eines Musikinstruments – es gibt viele Möglichkeiten, etwas Gutes für unsere Synapsen zu tun.

Weihnachtslied

Foto: AdobeStock #383847575 von Fotolla

Vom Himmel in die tiefsten Klüfte

Ein milder Stern herniederlacht.

Vom Tannenwalde steigen Düfte

Und hauchen durch die Winterlüfte,

Und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,

Das ist die liebe Weihnachtszeit!

Ich höre fernher Kirchenglocken

Mich lieblich heimatlich verlocken

In märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,

Anbetend, staunend muß ich stehn;

Es sinkt auf meine Augenlider

Ein goldner Kindertraum hernieder,

Ich fühl’s, ein Wunder ist gescheh‘n.

(Theodor Storm)

Wolken in der Warteschlange

Foto: AdobeStock # 25564237 von Stéphane Le Blan

Beim Einkaufen ist die längste Warteschlange an der Kasse nicht gerade die beliebteste. Wählen wir sie ganz bewusst aus und stellen uns dort an! Es lohnt sich. Denn wir erhalten eine kostenlose Lektion über unsere Zeit.

Das Planen von Aktivitäten und Terminen sowie der damit verbundene Blick auf die Uhr bestimmen in weiten Teilen unser Leben. In unserer Gesellschaft gilt es als Tugend, pünktlich zu sein und sich zeitsparend zu verhalten. Schließlich gibt es so viele Dinge, die erledigt werden müssen, und der Tag hat nur 24 Stunden. Sich einmal nicht zu beeilen, ist ungewohnt für uns. Wir wollen möglichst effizient sein, am besten noch fünf Minuten „herausholen“. Doch was machen wir dann mit den „gewonnenen“ fünf Minuten?

In der Kindheit gab es sie noch – diese unendlich langen Sommertage. Den ganzen Tag spielen, Spaß haben, im Gras liegen und Wolken beobachten, viel lachen und einen großen Eisbecher essen! Solch ein Tag hatte ebenfalls nur 24 Stunden, war aber gefühlt eine kleine Ewigkeit.

Die kleinen Momente zu genießen, wirklich zu sehen, was um uns herum gerade passiert, sich nicht ständig getrieben zu fühlen, sondern den Augenblick intensiv zu spüren – das lohnt sich zu üben. Denn so, wie wir einen Tag verbringen, verbringen wir schließlich unser Leben.

Während man an der längsten Kassenschlange wartet, kann man ganz wunderbar träumen, keine Wolken, aber dafür Leute beobachten oder sich über so manche Situationskomik amüsieren. Man kann üben, den gegenwärtigen Moment zu spüren und dabei geduldig, freundlich und friedlich zu bleiben. Schließlich kann man sich sogar auf einen großen Eisbecher freuen, der schon im Einkaufswagen liegt.

Am Ende des Regenbogens

Foto: AdobeStock # 278366290 von Roxana

Wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint, ist das immer wieder faszinierend. Seit jeher ranken sich um dieses Naturschauspiel Geschichten und Mythen aus den verschiedensten Kulturen. Am Ende des Regenbogens gäbe es einen Topf mit Gold zu finden, so verspricht es eine irische Sage. Dafür müsste man allerdings lange laufen – denn der Bogen ist eigentlich ein Kreis und findet nur ein scheinbares Ende am Horizont.

In der germanischen Mythologie wird er als „schwankende Himmelsstraße“ (Bifröst) bezeichnet: eine Brücke, die unsere Erdenwelt und das Himmelreich miteinander verbindet. Ähnlich wird es in den griechischen Mythen beschrieben: Die Göttin Iris reist auf dem Regenbogen, der als Verbindungsweg zwischen Himmel und Erde dient. In Australien verehren die Aborigines eine Regenbogenschlange als Schöpferin der Welt.

In einem indischen Sprichwort heißt es: „Ohne die Tränen in unseren Augen gäbe es keinen Regenbogen in der Seele.“ Das erklärt schon fast die Entstehung des sagenumwobenen Farbspiels am Himmel. Ein Regenbogen erscheint dann, wenn die Sonne eine Regenwand anstrahlt. Das zunächst weiß erscheinende Sonnenlicht wird von den Regentropfen gebrochen, in die Spektralfarben aufgeteilt, reflektiert und wieder gebrochen. Dadurch sehen wir die sieben Farben des Regenbogens: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Indigo und Violett. Ein zweiter, schwächerer Bogen wird dann sichtbar, wenn das Licht mehrfach in den Tropfen gebrochen wird.

Auch heutzutage wird der Regenbogen vielfach als Symbol verwendet. Er steht für Frieden, Toleranz, Veränderung und Zuversicht. Und wer weiß: Vielleicht führt über ihn doch eine Brücke ins Himmelreich, so wie in den alten Mythen und Sagen beschrieben.

Herbst

Foto: AdobeStock #295527512 von Thaut Images

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde

aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.

Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen

unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke

Woher kommt das Mitgefühl?

Foto: AdobeStock # 306340151 von Microgen

„Ein verwundet Herz hat keinen besser‘n Trost als eine mitfühlende Seele.“ So sagte es bereits Gottfried Keller, Schweizer Dichter und Romanautor.

Doch was ist es, was uns mitfühlen lässt – woher kommt das Mitgefühl? Die deutsche Neurowissenschaftlerin und Psychologin Dr. Tania Singer hat zu diesem Thema am Max-Planck-Institut in Leipzig umfangreiche Studien durchgeführt.

Verantwortlich für das Mitgefühl sind demzufolge Netzwerke im Gehirn, die ähnlich funktionieren wie die sogenannten „Spiegelneuronen“. Diese Nervenzellen zeigen das gleiche Aktivitätsmuster, egal ob wir selbst einem Schmerz ausgesetzt sind oder ob wir nur betrachten, wie ein anderer Schmerz erleidet. Ähnlich wie ein Musikinstrument schwingen wir mit und gehen in Resonanz.

Wenn wir das Leid eines anderen mitempfinden, ist ihm jedoch noch nicht geholfen. Mitgefühl beinhaltet zusätzlich die altruistische Motivation, dem anderen helfen zu wollen, und unterscheidet sich vom Mitleid. Das ist eine wichtige Erkenntnis: Mitgefühl leidet nicht mit. Es bezieht sich zwar auf das Leiden anderer, weckt aber positive Gefühle wie Wärme, Liebe und Fürsorge. Im Englischen Sprachgebrauch wird „compassion“, also das Mitgefühl, auch als „loving kindness“ bezeichnet. Es ist eine heilsame Empfindung, die aus der Liebe und Verbundenheit zu anderen Lebewesen entsteht. Mitgefühl trägt, liebt und stützt.

Durch mentale Trainingsmethoden wie Achtsamkeitspraxis und Meditation kann das Mitgefühl trainiert werden. In den Studien der Neurowissenschaftler wurde bewiesen, dass das Training erstaunlich positive Effekte auf das Gehirn der Probanden hatte. Bisher wurde angenommen, dass die kortikale Dicke (das heißt die Dicke der Großhirnrinde) mit steigendem Alter abnimmt und sich nicht regenerieren lässt. Durch das regelmäßige mentale Training hat sich diese jedoch bei den Probanden positiv verändert und ist gewachsen. Mitgefühl zu haben ist folglich nicht nur die Basis jeglichen sozialen Miteinanders, sondern es ist auch sehr gesund!

Hyaluron für die Seele?

Foto: AdobeStock #238270996 von De Visu

Die Beschäftigung mit Äußerlichkeiten ist in unserer heutigen Gesellschaft leider sehr stark ausgeprägt. In den sozialen Medien werden nur die schönsten und glücklichsten Momente gepostet. Dadurch wird suggeriert, dass es ganz normal ist, erfolgreich zu sein, eine tolle Familie zu haben und selbstverständlich jederzeit blendend auszusehen. Welcher Druck demzufolge gerade auf jungen Menschen lastet, die mit der Allgegenwärtigkeit von Instagram, Facebook & Co. aufwachsen, lässt sich nur erahnen.

Die Anzahl der ästhetischen Behandlungen ist stetig steigend und macht die Ausmaße des Schönheits- und Optimierungswahns deutlich. Faltenunterspritzungen mit Hyaluron, Botox-Behandlungen und schönheitschirurgische Eingriffe werden bei Dermatologen, Kosmetikstudios und plastischen Chirurgen so stark nachgefragt wie noch nie zuvor.

Aber wenn – wie jeder weiß – die wahre Schönheit eigentlich von innen kommt, was bringt das Ganze dann überhaupt? Eine schöne Seele, die von innen nach außen strahlt, lässt sich nicht durch Unterspritzungen mit Hyaluron herstellen. Das Älterwerden entspricht dem Lauf der Zeit, das Nachlassen der körperlichen Kräfte ist naturgemäß, wir Menschen „welken“ äußerlich ganz genauso, wie eine schöne Blume es auch tut.

Das Gute daran ist: Im gleichen Zuge, wie wir äußerlich im Laufe der Jahre „abbauen“, können wir innerlich wachsen und schöner werden. Mit dem Altern bietet sich die Chance, erfahrener, klüger und ausgeglichener zu werden. Betagte Augen haben viel gesehen, können strahlen, Lebensfreude und Mut versprühen. Eine schöne Seele ist friedlich und steht vielleicht ein kleines bisschen über den Dingen. Über aufgespritzte Lippen und faltenfreie Gesichter kann sie jedenfalls nur schmunzeln.

Aufblühen im Halbschatten

Foto: AdobeStock #41010116 von Mimohe

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, so heißt es in einer Redensart. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass es mit zunehmendem Alter schwieriger wird, sich neu zu verwurzeln. Der Schritt in eine andere Stadt, in ein verändertes Umfeld, der Umzug in eine neue Wohnung oder später in ein Seniorenheim – all das fällt nicht leicht.

Ob wir uns an einem Ort wohlfühlen oder nicht, hängt von den Standortbedingungen ab, ganz genauso wie bei den Pflanzen. Hier eine Parallele zu ziehen, ist wirklich interessant und wir können bei Betrachtung der Flora vieles über Bedürfnisse lernen.

Jahrelang stand eine Kamelie im Garten sehr schattig unter großen Nadelbäumen und hat kaum die Sonne gesehen. Auf den ersten Blick sah sie gut aus: Aufrecht gewachsen, ihre Blätter kräftig und dunkelgrün. Nur geblüht hat der schöne Strauch nie. Was ihr fehlte, war die Sonne. Erst nachdem sie an einen anderen Standort umgesetzt wurde, konnte sie ihre wahre Pracht entfalten. Nach und nach entwickelten sich viele wunderschöne, rosafarbene Blüten. Nun waren alle Bedürfnisse erfüllt ¬¬– eine geschützte Lage im Halbschatten vor dem Haus, vormittags etwas Sonne, nährstoffreicher Boden und selbstverständlich viel gutes Zureden!

Jeder von uns kennt das Gefühl, am richtigen oder auch am falschen Ort zu sein. Wenn die Bedingungen stimmen, fühlen wir uns wohl. Das Klima ist dabei wichtig, die Temperatur, die Lebensmittel und Nährstoffe, die wir zu uns nehmen können, die Menge an Wasser, die wir trinken. Fühlen wir uns an kälteren oder wärmeren Orten wohl? Wie viel Wind oder Sonne vertragen wir? Wo können wir so richtig durchatmen, vielleicht am Meer mit einer frischen Brise? Ein subtropisches Klima empfindet so mancher während der Ferien eventuell als angenehm, aber auf Dauer wäre die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit belastend?

Die Frage ist, wo wir aufblühen können und gut gedeihen. Wie wäre es mit einer geschützten Lage im Halbschatten, vormittags etwas Sonne und mit viel gutem Zureden?

Emotion oder Gefühl?

Foto: AdobeStock #266042161 von agsandrew

Die Begriffe Emotion und Gefühl werden im Sprachgebrauch häufig gleichgesetzt. Aber die Differenzierung zwischen ihnen hilft, uns selbst und andere besser zu verstehen.

Emotionen sind angeboren und haben ihren Ursprung im limbischen System. Sie entstehen durch einen äußeren Reiz und bewegen uns dazu, zu handeln oder eine Handlung zu beenden. Sie sind flüchtig und bleiben nicht lange bestehen.

Emotionen spiegeln sich in der Mimik

Man unterscheidet zwischen sieben Basis-Emotionen: Freude, Angst, Wut, Ekel, Überraschung, Traurigkeit und Verachtung. Der amerikanische Psychologe Paul Ekman fand heraus, dass diese Emotionen immer mit einer bestimmten Mimik einhergehen. Und das weltweit und kulturübergreifend bei allen Menschen in gleicher Form. Wenn jemand überrascht ist, ängstlich oder erfreut, dann sieht das in Asien genauso aus wie in Europa oder in Südamerika.

Gleichwohl Emotionen affektives Verhalten auslösen, können wir beeinflussen, ob wir tatsächlich handeln oder nicht. Wenn wir beispielsweise in Wut geraten, erfordert es einen Moment des Innehaltens, um diesem Impuls nicht sofort eine Handlung folgen zu lassen. So verlieren wir nicht die Kontrolle.

Gefühle sind Wegweiser

Gefühle hingegen sind das Ergebnis unseres bewertenden Denkens. Ereignisse müssen eingeordnet und reflektiert werden – daraus entwickelt sich das Gefühl nach und nach. Ob wir uns gut oder schlecht fühlen, hängt daher nicht von der Situation oder vom Verhalten der Mitmenschen ab, sondern davon, wie wir das Ganze kognitiv beurteilen.

Gefühle sind Wegweiser in unserem Leben und der Grund für unsere Intuition. Wenn sich etwas „gut anfühlt“, ist es oft die richtige Entscheidung. Ohne unsere Gefühle wären wir nicht in der Lage, Empathie zu empfinden. Wir können nur dann gut nachempfinden, wie sich ein anderer fühlt, wenn wir eine ähnliche Lebenssituation bereits durchlebt haben. So entsteht soziale Kompetenz, die uns im zwischenmenschlichen Miteinander hilft. Es lohnt sich also, Gefühle zuzulassen, zu durchleben und zu verstehen.

Mutter Erde und ihr Sorgenkind

Foto: AdobeStock #259001692 von lassedesignen

Vor einigen Jahren war es erstmalig im Frankfurter Zoo zu sehen. Der berühmte Tiermediziner, Zoologe und Verhaltensforscher Bernhard Grzimek präsentierte den Besuchern ein besonderes Lebewesen. Es hatte viele verschiedene Gesichter und wirkte dennoch sehr vertraut. An dem Gehege hing ein Schild: „Hier sehen Sie das gefährlichste Raubtier der Welt“ – und die Zoo-Besucher erblickten in einem Spiegel sich selbst.

Der Mensch ist gefährlicher Feind vieler anderer Lebewesen. Durch die Industrialisierung, das moderne Leben und die Mobilität zerstört er die Umwelt und natürliche Lebensräume. Er verpestet die Luft mit Emissionen wie Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid und Feinstaub. Das Artensterben und der Klimawandel sind bedrohliche Szenarien, die keine Zukunftsvisionen sind, sondern aktuell stattfinden.

Um es ganz deutlich zu machen: Ausgerechnet Homo sapiens – lateinisch für „kluger, vernünftiger Mensch“ – ruiniert den Planeten. Ist dieser kluge Mensch als Ergebnis der Evolution in Wirklichkeit einfach nur das Sorgenkind von Mutter Erde?

Braucht die Erde den Menschen?

Oder wäre der Planet ohne seine menschlichen Bewohner besser dran? Vielleicht ist Mutter Erde auch einfach nur komplett überfordert mit ihren vielen Kindern. Aktuell leben fast acht Milliarden Menschen auf der Erde, und die Weltbevölkerung wächst weiter – derzeit um über 80 Millionen pro Jahr. Laut einer Schätzung der Vereinten Nationen wird es im Jahre 2050 fast zehn Milliarden Menschen geben. Das wird zu weiteren gravierenden Problemen führen. Das durch Homo sapiens verursachte Artensterben bedroht paradoxerweise ihn selbst, weil er seine eigene Lebensgrundlage zerstört. Eigentlich nicht sehr intelligent.

Ohne den Menschen würde es der Natur besser gehen. Viel besser. Und daher darf man die Frage stellen, ob wir uns tatsächlich als die „Krone der Schöpfung“ betrachten sollten.

Was ist Sterben?

Foto: AdobeStock #28695218 von pampero

Ein Schiff segelt hinaus und ich beobachte,

wie es am Horizont verschwindet.

Jemand an meiner Seite sagt: „Es ist verschwunden.”

Verschwunden wohin?

Verschwunden aus meinem Blickfeld – das ist alles.

Das Schiff ist nach wie vor so groß, wie es war,

als ich es gesehen habe.

Dass es immer kleiner wird und es dann völlig aus

meinen Augen verschwindet, ist in mir,

es hat mit dem Schiff nichts zu tun.

Und gerade in dem Moment, wenn jemand neben

mir sagt, es ist verschwunden, gibt es andere,

die es kommen sehen, und andere Stimmen,

die freudig aufschreien: „Da kommt es!”

Das ist Sterben.

Charles Henry Brent

Entspann Dich! Kontrolle ist nur eine Illusion.

Bild:#184692821 von grebnerfotografie - stock.adobe.com

Jeder wünscht sich Kontrolle über das eigene Leben. Gerade in unsicheren Zeiten verstärkt sich dieses Bedürfnis.

Noch vor zwei Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass wir heute inmitten einer Pandemie leben. Teilweise wirkt das ganze Szenario immer noch wie ein schlechter Science-Fiction-Film. Die Menschen laufen mit einer Art Filtertüte auf der Nase herum, keiner kommt dem anderen zu nahe, wir weichen einander aus. Das gesellschaftliche und soziale Leben steht weitestgehend still. Hätten wir solch einer Zukunftsvision geglaubt?

„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.“ Dieser Ausspruch wird Wilhelm Busch zugeschrieben und bringt es auf den Punkt. Wir müssen lernen, dass manche Dinge sich einfach komplett einer Planbarkeit entziehen. Das ist das Leben.

Auch der Verlust eines geliebten Menschen bedeutet den Verlust von Kontrolle. Da sieht man sich plötzlich mit einer neuen Realität konfrontiert, die unerträglich erscheint. Wir haben keine Möglichkeit der Einflussnahme. Wir wünschen uns die Macht über das Leben, haben aber keine.

Eigentlich ist das Gefühl von Kontrolle nur eine Illusion. Aber durch unseren Versuch, die Welt und deren Ereignisse zu steuern, fühlen wir uns in einer vermeintlichen Sicherheit. Wie oft haben wir schon die Zukunft geplant und sind von einer bunten und komplexen Welt eines Besseren belehrt worden?

Ein altes Sprichwort lautet: „Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan.”

Doch zu den nicht steuerbaren Ereignissen gehören nicht nur Katastrophen, Krankheiten oder das Ableben geliebter Menschen. Genauso lauert auch das Glück hinter so mancher Hausecke und überrascht mit wunderschönen Erlebnissen.

Also entspannen wir uns und versuchen, bestmöglich auf den Wellen des Lebens zu reiten. Wir sind eben nur ein ganz kleiner Teil davon – ein Staubkorn im Universum.

Was stirbt zuletzt?

Foto: AdobeStock #274609835 von Eva Bocek

Auf diese Frage hat der Volksmund eine Antwort: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Gerade in der aktuellen Zeit ist es lohnenswert, sich der Hoffnung zuzuwenden. Denn die Pandemie zehrt an uns allen. Vermehrte Sterbefälle, bedrohte Existenzen, Sorge um Angehörige, Angst vor einer Erkrankung, bei einigen auch „nur“ Einsamkeit aufgrund des sozialen Rückzuges, Langeweile oder Familienstreitereien, weil alle so dicht aufeinander hocken. Die Pandemie hat vielfältige Auswirkungen. Aber sie betrifft uns alle.

Was uns hilft, ist die Hoffnung

Laut Definition ist die Hoffnung eine zuversichtliche innere Ausrichtung. Sie geht einher mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass eine Gewissheit darüber besteht.

Die Hoffnung wirkt wie ein Antrieb und Motor in unserem Leben. Sie hält unsere Motivation aufrecht. Jeder Tag beginnt mit Hoffnung – wenn auch unbewusst. Wir hoffen auf gutes Wetter, auf einen erfolgreichen Tag, auf nette Begegnungen. „Hoffentlich bleiben wir gesund.“ „Hoffentlich schneit es am Wochenende.“ „Hoffentlich bekomme ich den Job.“ Die zuversichtliche Einstellung beeinflusst das psychologische Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit – das ist sogar wissenschaftlich belegt.

Eine Studie der Universität Marburg aus dem Jahre 2017 sorgte für Aufsehen. Dabei wurden 124 Herzpatienten, denen eine Operation bevorstand, untersucht und begleitet. Ein Teil der Patienten führte Gespräche mit Psychologen, in denen über Pläne für die Zeit nach der OP gesprochen wurde. Ein Patient formulierte beispielsweise die Hoffnung, drei Monate nach der OP wieder seinen Lieblingsweg spazieren gehen zu können. Eine Patientin nahm sich vor, nach vier Wochen ihre Balkonkästen zu bepflanzen. Eine andere Patientin plante eine schöne Italienreise. Der andere Teil der Probanden fungierte als Kontrollgruppe – sie machten keine Pläne und sprachen nicht mit den Psychologen.

Sechs Monate später stellten die Forscher gravierende Unterschiede fest: Die Gruppe der Patienten mit den Zukunftsplänen hatte wesentlich geringere Entzündungsmarker und Stresshormone im Blut. Es ging ihnen nachweislich besser als den Patienten aus der Kontrollgruppe. Sie waren weniger beeinträchtigt in ihrem Familienleben und bei der Arbeit.

In dieser Studie hat man sozusagen die Kraft der Hoffnung gemessen.

Jedes Mal

Foto: AdobeStock #225467491 von Yasonya

Jedes Mal,

wenn zwei Menschen einander verzeihen,

ist Weihnachten.

Jedes Mal,

wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder,

ist Weihnachten.

Jedes Mal,

wenn ihr einem Menschen helft,

ist Weihnachten.

Jedes Mal,

wenn ein Kind geboren wird,

ist Weihnachten.

Jedes Mal,

wenn du versuchst, deinem Leben

einen neuen Sinn zu geben,

ist Weihnachten.

Jedes Mal,

wenn ihr einander anseht

mit den Augen des Herzens,

mit einem Lächeln auf den Lippen,

ist Weihnachten.

(Aus Brasilien)

Inspiratio

(Foto: AdobeStock #151928127 von agsandrew)

Der lateinische Begriff inspiratio bedeutet „Beseelung“ oder „Einhauchen des Geistes“. Das Wort setzt sich zusammen aus „in“ = hinein und „spirare“ = hauchen, atmen. Spiritus ist der Atem, die Seele oder der Geist.

Unter einer Inspiration verstehen wir außerdem im Hinblick auf künstlerische Kreativität eine plötzliche Eingebung oder eine erhellende Idee.

Wenn wir einatmen, strömt neue Energie in den Körper hinein. Die Kraft wird vom Organismus aufgenommen, Kreativität kann entstehen.

Dazu ein kleines Experiment: Atmen Sie einmal ein. Und dann atmen Sie wieder aus. Vielleicht schließen Sie die Augen dabei. Sind die Augen unruhig? Dann legen Sie die Handflächen auf die Augen. Gönnen Sie sich diese Ruhe: einatmen und ausatmen – mehr ist es nicht.

Wenn wir uns unseres Atems bewusst werden, stellt sich wie von selbst Ruhe ein. In diesem Zustand der Klarheit kann kreative Inspiration stattfinden. Beobachten Sie die Energie: Der Atem kommt und geht ganz automatisch. Die Luft strömt ein und die Luft strömt wieder aus.

Unser Atem begleitet uns das ganze Leben. Damit beginnt und endet das Leben, vom ersten Einatmen des Neugeborenen bis zum letzten Ausatmen des Sterbenden.

Wie warm ist es im Kochtopf?

(Foto: AdobeStock #199406657 von ondrejprosicky)

Was macht ein Frosch, der in einen Topf mit kochendem Wasser gesetzt wird? Er springt glücklicherweise sofort wieder heraus. Diese Erkenntnis wurde in einem physikalischen Experiment gewonnen. Ziemlich gemein solche Experimente mit Tieren … aber nun weiß man, der Frosch spürt die Gefahr sofort und rettet sich. Sein Körper würde die Hitze nicht lange aushalten.

Anders ist es, wenn ein Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser gesetzt wird. Hier fühlt er sich zunächst wohl und genießt die angenehme Kühle. Leider ahnt der Frosch nicht, wie das Experiment weiter verlaufen wird. Das Wasser im Kochtopf wird sehr langsam immer weiter erwärmt. Der Frosch gewöhnt sich an die zunehmende Temperatur des Wassers und flüchtet nicht. Als Kaltblüter passt er seine Körpertemperatur an die der Umgebung an. Doch auch, wenn es zu heiß wird und es wirklich Zeit wäre, sein Leben zu retten, springt der Frosch nicht heraus. Armer, kleiner Frosch, Friede sei mit ihm.

Das sogenannte „Boiling-Frog-Syndrom“ kann gut auf die Lebensweise in unserer heutigen Gesellschaft übertragen werden. Viele Menschen muten sich zu viel zu. „Schneller, höher, weiter“ ist die Devise. Sie sitzen in einem Kochtopf und merken nicht, wie warm das Wasser schon geworden ist. Ist die eigene Lebenssituation schon längere Zeit nicht mehr angenehm, sei es im Job oder privat? Dann ist es ratsam, nicht wie ein Kaltblüter auszuharren und passiv zu bleiben. Veränderung entsteht nur durch das eigene Handeln. In diesem Fall durch einen beherzten Sprung aus dem heißen Wasser!

Der Tod als Routine?

(Foto: AdobeStock #63336841 von okalinichenko)

An jedem Tag ist es ein Kommen und Gehen.

Babys erblicken das Licht der Welt - für die Eltern bedeutet es das größte Glück.

Sterbende treten über die Schwelle – für die Hinterbliebenen bedeutet es, zu trauern.

Geburt und Tod sind Realitäten unseres Lebens.

Durchschnittlich sterben in Deutschland jeden Tag 2.600 Menschen. Diese Zahl macht deutlich, wie normal und alltäglich der Tod ist. Jedoch hat die Mehrzahl der Bevölkerung keine Berührungspunkte damit. Wenn überhaupt, dann nur durch die Traueranzeigen in der Zeitung. Doch wie ist es, wenn ein Beruf ausgeübt wird, bei dem der Tod an der Tagesordnung steht? Wie sieht es aus in der Gefühlswelt eines Bestatters – wird der Tod irgendwann zur Routine?

Funktionieren, wenn die Welt Kopf steht. Unterstützen, zuhören, Lösungen finden. Gemeinsam mit den Hinterbliebenen den einen letzten Weg finden. Den Abschied besprechen, vorbereiten und organisieren. Für die Trauernden da sein und ihnen zeigen, dass sie damit nicht allein sind. Denn es betrifft jeden von uns. Das tröstet. Bestatter wissen das.

Die Routine entsteht tatsächlich. Denn der Kontakt mit trauernden Menschen findet beinahe täglich statt. Doch genau dafür braucht der Bestatter sein wichtigstes Handwerkszeug: Einfühlungsvermögen.

Es geht um den Umgang mit sehr privaten, familiären und emotionalen Momenten. Und es geht darum, etwas Besonderes zu erschaffen. Denn jeder Mensch und jede Biografie sind anders. Die Gestaltung eines passenden und sehr persönlichen Abschieds für Verstorbene, die geliebt wurden und nun fehlen – das ist alles andere als Routine.

Die Sache mit dem Glück … ist das Glückssache?

(Foto: AdobeStock #195248334 von heliopix )

p> „Er hatte ein erfülltes und glückliches Leben.“ Das sagt man am Lebensende über einen Verstorbenen bestenfalls. Und das ist es doch, was wir uns alle wünschen: Wir wollen glücklich sein.

Wobei nach dem Grad des Glückes gefragt gerade ältere Menschen betonen, dass sie in erster Linie zufrieden sind. Wie hängt das zusammen – das Glück und die Zufriedenheit? Zufrieden klingt zunächst nach einer mittleren Schulnote, also nicht richtig gut, nicht richtig schlecht. Es klingt nach Mittelmaß, vielleicht sogar nach Resignation.

Doch bei Betrachtung der Wortherkunft erkennt man: Im Wort Zufriedenheit steckt der Frieden. Das fällt vielleicht nicht jedem sofort auf. „In Frieden“ zu sein ist ein Zustand, der von innen heraus kommt.

Der Schlüssel zum Glück steckt von innen.

Wer in sich hineinhorcht, kann für seinen eigenen Frieden und für Wohlbefinden sorgen. „Wie fühle ich mich?“ Das ist eine wichtige Frage an sich selbst. Denn hinter unseren Gefühlen stecken die Bedürfnisse. Das Gefühl von Angst beispielsweise weist auf das Bedürfnis nach Sicherheit hin. Indem wir unsere eigenen Bedürfnisse erkennen, können wir im nächsten Schritt versuchen, sie zu erfüllen.

Und schon sind wir auf dem richtigen Weg zu einem erfüllten und glücklichen Leben.

Wenn jeder es als ureigene Aufgabe betrachtet, diesen Schlüssel für sich selbst zu finden, dann ist für alle gesorgt. Noch dazu funktioniert es so viel besser als andersherum. Denn wenn wir erwarten, dass andere uns glücklich machen, dann warten wir vielleicht vergeblich.

Die Macht und die Gewohnheit

(Foto: AdobeStock #340967954 von akhenatonimages)

Kann es sein, dass in den vergangenen Wochen, insbesondere seit der Maskenpflicht, viele Menschen doch wieder in ihre alten Gewohnheiten verfallen? Das Gedrängel im Supermarkt und in anderen Geschäften, in Bus und Bahn sowie auf öffentlichen Plätzen findet zunehmend wieder statt. „Ich zuerst“ – eine Philosophie oder besser gesagt ein Laster, das für eine kurze Zeit aus unserem Alltag verbannt wurde, scheint wieder allgegenwärtig. Menschen wähnen sich in Sicherheit, weil sie eine Maske tragen. Warum also jetzt noch Abstand halten?

Mal abgesehen davon, dass ein Ende der Pandemie eher nicht in Sicht ist und im kommenden Herbst und Winter wieder Grippeviren unterwegs sein werden, ist es doch generell eine Frage des Respekts, Abstand zu halten, rücksichtsvoll miteinander umzugehen und vielleicht auch einmal die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Ob am Obststand oder im öffentlichen Verkehr. Drängeln ist scheinbar wieder in. Zu bestimmten Zeiten schiebt sich hastig ein Pulk von Menschen in die Bahn, die es nicht abwarten können, schnell einen Sitzplatz zu ergattern. Dabei wird nicht darauf geachtet, ob vielleicht ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen schon ausgestiegen sind. Im Gegenteil: Wer zu lange für den Ausstieg braucht, wird mit genervten Blicken oder Augenrollen gestraft – ein leider wiederkehrendes Szenario, dass bereits vor Corona definitiv zum Alltag gehörte.

„Gemeinsam durch die schwere Zeit“ hieß es noch vor ein paar Wochen überall und sicherlich gibt es auch Menschen, die sich untereinander helfen, bedingungslos, rücksichts- und respektvoll. Auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die die Not der Menschen knallhart ausgenutzt und einige Produkte des Alltags zu unverschämt überteuerten Preisen angeboten haben – gerade in der Zeit, als Masken und Hygieneartikel im Handel kurzfristige Mangelware waren.

Bleibt die Frage, ob Corona wirklich etwas Grundlegendes im Hinblick auf das egobasierte Verhalten mancher Menschen verändert hat. Vielleicht hier oder da schon, aber im Allgemeinen wohl eher nicht. Also diesbezüglich bleibt alles wie gehabt und ist dennoch ein bisschen anders.

Stirb und werde!

(Foto: AdobeStock #73878760 von charles taylor)

Im Jahre 1817 schrieb Johann Wolfgang von Goethe sein Gedicht „Selige Sehnsucht“.

Es handelt von der Metamorphose des Seins. Eine gedankliche Reise zu der Erkenntnis, dass nichts für ewig sein kann und alles im Wandel sein muss. Eben dieser ewige Kreislauf von Leben, Sterben und Erneuerung in der Natur, ohne den keine Entwicklung möglich wäre.

Der letzte Vers lautet:

Und so lang du das nicht hast,

Dieses: Stirb und werde!

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.

Wie mag es der Raupe gehen, die sich verpuppt und zum Schmetterling wird? Sie denkt vielleicht, es gehe mit ihr zu Ende, denn von der ihr bevorstehenden Metamorphose ahnt sie noch nichts. Nun, wohlmöglich machen sich Raupen weniger Gedanken als Menschen. In jedem Falle machen sich Raupen wesentlich weniger Gedanken, als Goethe es getan hat.

Doch wir Menschen können uns der Beschäftigung mit dem Thema zuwenden und uns bewusst für die Akzeptanz entscheiden. Zu verstehen, dass wir alle ein Teil dieser ewiglichen Entwicklung sind, ist ein erstrebenswertes Ziel, welches auch zum Sinn des Lebens führen könnte.

Mit Abstand am besten

(Foto: AdobeStock #332394503 von dottedyeti)

So sehr es uns auch widerstrebt, aber in diesen außergewöhnlichen Zeiten müssen wir zu denen Abstand halten, die wir gernhaben und zu denen wir uns Nähe wünschen. Es wirkt vollkommen widersprüchlich, aber genau dadurch zeigen wir unseren Respekt und unsere Liebe.

Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir umdenken, ja, umlernen müssen. Schon als Kinder haben wir gelernt, dass Liebe und Nähe zueinander gehören. Nun verlangen die Umstände, dass wir uns anders verhalten müssen. Dabei wirkt die Bedrohung im Alltag oft abstrakt, denn wir können sie nicht sehen. Die Sonne scheint wie zum Trotz vom blauen Himmel, der Frühling zeigt sich in seinen schönsten Farben. Alles wirkt so normal und ist es doch nicht.

Was im alltäglichen Leben schon schwierig ist, wird in emotionalen Ausnahmesituationen noch extremer. Im Trauerfall möchten wir unser Mitgefühl durch Nähe und Zuwendung zeigen. Aber bedingt durch die Corona-Pandemie müssen Bestattungen ganz anders ablaufen, als wir es kennen. Denn auch während einer Trauerfeier müssen die Menschen den gebotenen Schutzabstand einhalten. Es ist schmerzlich zu sehen, wie schwer es für die Beteiligten ist, ihr Beileid nicht durch einen mitfühlenden Händedruck oder eine herzliche Umarmung zum Ausdruck bringen zu dürfen.

Im Augenblick müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir unsere Mitmenschen nur durch diesen Abstand schützen können. Wenn wir es nicht tun, gefährden wir uns gegenseitig. Also gilt auch bei Beileidsbekundungen: Mit Abstand am besten.

Was macht die Pandemie mit uns?

(Foto: AdobeStock #334466328 von Sergey)

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind extrem vielschichtig. Es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen und jeden Tag neue Nachrichten sowie Einschätzungen der Experten. Für jeden Einzelnen von uns kommt die ganz eigene, persönliche Situation hinzu, unter deren Einfluss wir auf die aktuellen Ereignisse blicken.

Dass in unserer auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichteten Gesellschaft nun Werte wie Gesundheit, Solidarität und der Schutz von alten oder vorerkrankten Menschen an oberster Stelle stehen, mag für manchen überraschend sein. So sehr man sich über diesen Sinneswandel freuen möchte, so unvermeidbar ist jedoch der Blick auf das System, das infolge eines länger anhaltenden Shutdowns nicht mehr funktionieren wird. Eine zu erwartende Rezession wird Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, schlimmstenfalls auch Armut und Krankheit mit sich bringen. Nun gilt es abzuwägen, welches das geringere Übel ist.

Sich in diesem Zusammenhang über die Delfine im Hafen von Venedig zu freuen oder über die sinkenden Emissionswerte, erscheint fragwürdig und geradezu pietätlos. Ist es angesichts steigender Sterbefälle oder bedrohter Existenzen nun wirklich angebracht, sich gedanklich in eine himmelblaue, schadstofffreie Welt zu flüchten? Wer in dieser Krise nicht zuerst das Bedrohliche sähe, der nähme weder die Krise noch das Leben der Menschen ernst. Nähe durch Abstand – und was jetzt Hoffnung macht

Es erscheint paradox, aber trotz Kontaktverbot, Ausgangssperren und Sicherheitsabstand kommen sich die Menschen gerade jetzt einander näher. Das Gefühl innerer Verbundenheit ist groß, der Zusammenhalt in der Gesellschaft stark und die Solidarität ist gelebte Realität. Es zeigt sich, dass der Abstand, den wir alle halten müssen, lediglich eine physische Distanz ist. Miteinander reden, sich über Ängste und Sorgen austauschen, einander zuwinken, sich anlächeln – all das begegnet uns jeden Tag und ist Ausdruck wahrer Menschlichkeit. Die Pandemie zeigt uns auf eindrucksvolle Art und Weise, dass wir alle zur gleichen Spezies gehören. Wir alle – alle Menschen auf dieser Welt – sind verletzlich. Diese Erkenntnis sollte unseren Zusammenhalt stärken, auch über die Pandemie hinaus.

Die zehn Räume des Lebens

(Foto: AdobeStock # 134313775 von darkbird)

Wenn Menschen am Ende ihres Lebens sagen, dass sie ein erfülltes Leben hatten, was meinen sie dann damit?

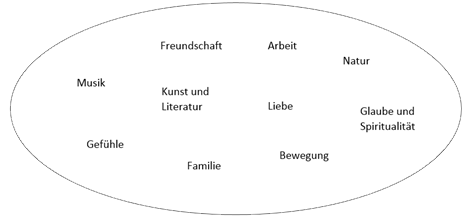

Was Erfüllung bedeutet, ist vermutlich für jeden von uns unterschiedlich. Denn das Gefühl von Sinnhaftigkeit und Fülle entsteht durch verschiedene Komponenten. Und doch gibt es Aspekte im Leben, die ganz grundsätzlich menschliche Bedürfnisse erfüllen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht Kontakte und Kommunikation mit anderen. Dieser zwischenmenschliche Austausch, das familiäre Miteinander und die emotionale Verbundenheit in Freundschaft und Liebe gehören zu den wichtigsten Inhalten. Daneben ist auch die geistige Inspiration durch Kunst, Literatur oder die Arbeit eine gehaltvolle Komponente. Ruhe und Kraft in der Natur zu finden, Zuversicht durch den Glauben oder eine spirituelle Einstellung gehören ebenso dazu.

Unser Innerstes, unsere Seele möchte befüllt werden.

Eine schöne Vorstellung ist es, die Facetten unseres Lebens mit einem Haus zu vergleichen. Das Haus hat mehrere Räume. Einige davon werden schon intensiv genutzt, andere hingegen noch nicht so sehr. Je mehr Räume wir nutzen, desto mehr Vielfalt und Fülle bringen wir in unser Leben.

Die zehn Räume des Lebens

(Foto: AdobeStock # 134313775 von darkbird)

Das Dorf der Unsterblichkeit

Bild:#60500575 von benjaminnolte - stock.adobe.com

Die Inselgruppe Okinawa liegt im ostchinesischen Meer zwischen Taiwan und dem Festland Japans. Die Inseln bezaubern durch ihre paradiesisch anmutenden Traumstrände, das tropische Klima und ein sehr entspanntes Lebensgefühl. Hier liegt Ogimi – ein ganz besonderes Dorf mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Denn unter den Einwohnern sind ungewöhnlich viele Menschen über 90 und sogar über 100 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern liegt bei über 85 Jahren und Frauen werden durchschnittlich 90 Jahre alt. Das japanische Ogimi wird daher „Das Dorf der Unsterblichkeit“ genannt.

"Mit 70 bist du ein Kind, mit 80 ein Jugendlicher, und mit 90, wenn dich deine Ahnen in den Himmel rufen, bitte sie zu warten, bis du 100 bist." So lautet ein geflügeltes Wort in Ogimi.

Was ist das Geheimnis dieser Langlebigkeit?

Wissenschaftler vermuten, dass vor allen Dingen die spezielle Ernährung der Einwohner ein langes Leben begründet. Traditionell kommen hier sehr viel Obst und Gemüse sowie Algen auf den Tisch. Fettarmes Fleisch, Reis und Seefisch ergänzen die Mahlzeiten. Besonders die Zitrusfrucht Shikuwasa ist in dieser Region beliebt. Sie ist reich an Flavonoiden. Die Menschen leben nach dem „HaraHachiBu“-Prinzip, das bedeutet sie essen immer nur so viel, bis sie zu 80 Prozent gesättigt sind.

Aber neben der Ernährung spielen auch das gesellige Dorfleben und viel Bewegung eine Rolle. 70- bis 90-jährige treffen sich regelmäßig auf dem Sportplatz zum Gateball – eine Art Krocket – und haben viel Spaß dabei. Der Kampfsport Karate wurde ebenfalls auf der Inselgruppe Okinawa erfunden. Die Dorfverwaltung unterstützt die alte Bevölkerung und organisiert das gesellschaftliche Leben mit vielen Veranstaltungen.

So bleiben die Menschen bis ins hohe Alter aktiv und leben in einem engen sozialen Zusammenhalt mit starker gegenseitiger Unterstützung.

Übrigens: Den 97. Geburtstag feiern die Einwohner traditionell mit einer großen Party!